チェリーセージは鮮やかな花と爽やかな香りで人気のハーブですが、「チェリーセージ 植えてはいけない」と検索する人が増えているのには理由があります。庭に植えたら大きくなりすぎて手に負えなくなった、ひょろひょろと頼りない姿になってしまった、あるいは虫除けになると思ったのに効果が感じられなかったなど、予想外のトラブルに悩まされるケースが少なくありません。

また、「チェリーセージ 毒性 猫」というキーワードが気になる方も多く、毒性に関する誤解や不安も広がっています。さらに、**植える場所はどこがいいですか?やほったらかしにしていいですか?**といった栽培に関する疑問の声も多く聞かれます。

この記事では、チェリーセージの植え付け時期から育て方 増やし方の基本、さらには**風水的にどうなりますか?**といった視点まで、さまざまな角度から詳しく解説します。安全に、美しくチェリーセージを楽しむために、事前に知っておくべきポイントを押さえていきましょう。

記事のポイント

- チェリーセージの毒性とペットや子どもへの影響

- 増えすぎやすい特徴とその対策方法

- 適した植え付け場所や時期の選び方

- 虫除けや風水などの効果と限界

チェリーセージ 植えてはいけない理由とは

-

チェリーセージの毒性と誤解について

-

猫に影響は?チェリーセージ 毒性 猫

-

チェリーセージが大きくなりすぎる理由

-

ひょろひょろと伸びるのはなぜ?

-

虫除けとしての効果と限界

チェリーセージの毒性と誤解について

チェリーセージという名前を耳にしたとき、「香りが強いけど、毒はないの?」「子どもやペットに危険じゃないの?」と不安を感じる方は少なくありません。

実際、「チェリーセージは毒性がある」といった記述が一部のインターネット記事やSNS上で散見されるため、誤った印象が広まりやすい状況にあります。

しかし、すべての情報が正確とは限らず、中には誤解を招くような内容も含まれているため、正しい知識を持つことが大切です。

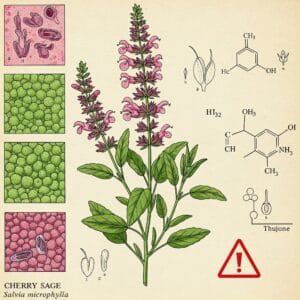

チェリーセージは、正式には「サルビア・ミクロフィラ」や「サルビア・グレッギー」などの名称で分類される、シソ科サルビア属の植物です。この属にはハーブのセージも含まれており、料理やアロマなどさまざまな用途で親しまれています。

その中の一部には、ツヨン(thujone)という天然成分が含まれており、この成分が「毒性がある」と言われる根拠の一つとなっています。ツヨンは、過剰に摂取すると神経に影響を与えることがあるとされますが、チェリーセージに含まれているとしても微量であり、日常的な園芸や観賞の中で人体に悪影響を及ぼすことは考えにくいのが実情です。

また、混乱を生んでいる要素として「アコニチン」という猛毒成分の名前も挙げられますが、これはキンポウゲ科のトリカブトに含まれるものであり、チェリーセージとは全く関係がありません。ネット上の一部情報では、こうした他の有毒植物とチェリーセージを混同したような記述が見られ、それが「チェリーセージ=危険な植物」というイメージを助長しているのです。

とはいえ、どのような植物でも扱い方次第でリスクがゼロとは言えません。例えば、チェリーセージの葉を強くこすったり、精油のように濃縮して使用した場合には、肌が敏感な人がかぶれる可能性もあります。

また、小さな子どもが植物を口に入れてしまうような状況では、やはり注意が必要です。園芸作業の際には手袋を着用し、作業後にはしっかりと手洗いをするなど、基本的な安全対策を徹底するだけでも、リスクは十分に回避できます。

特に園芸初心者の方やペット・子どもがいる家庭では、「毒性があるかも」という不安からチェリーセージの栽培をためらうこともあるでしょう。しかし、これまでに報告されている被害例や症状の多くは、植物そのものの問題というよりも、誤った取り扱いや特殊なケースによるものです。一般的なガーデニング用途で、適切に管理された環境下で育てられている限り、チェリーセージは安全に楽しめる植物です。

実際、チェリーセージは美しい花を長期間にわたって咲かせるだけでなく、甘くて爽やかな香りを放つことから、ナチュラルガーデンの定番とも言える存在です。ポプリや切り花としても使えるため、庭だけでなく暮らしの中にも取り入れやすい草花です。

このように、「毒がある」といったイメージが一人歩きしがちなチェリーセージですが、正確な知識に基づいて取り扱えば、決して危険な植物ではありません。香りや見た目の魅力を安全に楽しむためにも、過剰に恐れず、また油断しすぎず、適切な距離感で付き合っていくことが大切です。チェリーセージの本来の魅力を知り、安心して育てる第一歩として、まずは誤解を正すことから始めてみてはいかがでしょうか。

猫に影響は?チェリーセージ 毒性 猫

猫を飼っている家庭では、庭や室内に置く植物の安全性について、より慎重な判断が求められます。中でもチェリーセージは、「香りの強いハーブで毒性があるのでは?」と心配されやすい植物の一つです。ネット上でも「猫に有害」という情報が散見されるため、不安に感じる飼い主も多いかもしれません。

まず押さえておきたいのは、チェリーセージがシソ科サルビア属の植物であることです。この属には数多くの品種が含まれており、中には「ツヨン(thujone)」という神経系に影響を及ぼす成分を持つ種類も存在します。

ツヨンは、主にヨモギ属やセージの一部に含まれる天然成分であり、長期的または高濃度で摂取した場合には、吐き気やけいれんなどを引き起こす可能性があります。チェリーセージにも微量ながらツヨンが含まれているとされ、猫がこれを多量に摂取すると健康被害を引き起こすリスクがゼロではありません。

一方で、園芸用途として出回っているチェリーセージが、日常的に猫に深刻な害を与えたという明確なデータはほとんどありません。軽く葉をかじった程度では何も症状が出なかったという例も多く見られ、毒性の影響はごく限られたケースにとどまっています。ただし、「絶対に安全」と言い切れるものでもないため、ペットと植物を共存させるには、一定の注意が必要です。

特に注意したいのが、猫の性格や年齢によって植物への興味が異なる点です。例えば、子猫や好奇心旺盛な個体は、遊びの一環で葉をかじったり、花にじゃれたりすることがあります。また、室内での鉢植え管理の場合、猫が届く位置に置いていると、葉をかじるだけでなく、土を掘ったり倒してしまったりと、さまざまなトラブルが起きる可能性があります。

そのため、猫とチェリーセージを同じ空間で育てる場合は、いくつかの対策を講じておくと安心です。まず、地植えであれば猫が入り込まない場所を選び、鉢植えの場合は棚の上など猫が届かない位置に置くようにします。加えて、剪定後に出る葉や枝はすぐに回収し、猫が誤って口にしないようにしてください。また、土の表面にマルチング材を敷いたり、防犯ネットで鉢を囲ったりすることで、猫の接近を防ぐ工夫も有効です。

さらに、猫が植物に興味を示した場合のために、代わりとなる「安全な猫用草(キャットグラス)」などを用意しておくと、植物への執着を和らげることができます。こうした予防策を講じることで、植物との共存をより安心して楽しめるようになります。

もちろん、もし猫がチェリーセージを食べてしまい、異変が見られた場合は、すぐに動物病院に相談してください。その際、どの植物を、どのくらいの量食べたかをできるだけ正確に伝えることが、適切な処置につながります。

このように、チェリーセージの毒性が猫にどこまで影響を与えるかは環境や個体差によって異なります。安全性に不安がある場合は無理に植えない選択も大切ですが、適切な管理と注意を払えば、猫との暮らしの中でも十分に楽しむことができる植物です。植物を育てる楽しさと、ペットの安全を両立させるためにも、正しい知識と予防意識をもって接していきましょう。

チェリーセージが大きくなりすぎる理由

チェリーセージは、環境が整うと非常に旺盛に育つ植物です。このため、「大きくなりすぎてしまった」「庭がチェリーセージに占領された」といった声も少なくありません。では、なぜチェリーセージはここまで生育力が強いのでしょうか。

最大の理由は、根の張りと成長スピードにあります。チェリーセージは本来、メキシコやアメリカ南部の温暖な気候に自生しており、高温多湿な日本の気候とも相性が良い傾向があります。このため、一度根づくと地中にしっかりと根を張り、株をどんどん大きく育てていきます。さらに、多くの品種は多年草や低木に分類され、年々大きくなる性質を持っています。

また、地下茎や挿し木、こぼれ種によっても増えるため、知らない間に周囲に新しい株が広がってしまうことがあります。特に地植えにした場合、何の対策もしないまま放っておくと1年で幅・高さともに1メートル以上に成長することも珍しくありません。

対策としては、まず植える場所を工夫することが大切です。ほかの植物との距離を保ち、必要に応じて根止めシートや仕切りを使いましょう。加えて、定期的な剪定や切り戻しによって、コンパクトな株姿を保つことが可能です。木質化してくると剪定が難しくなるため、早めに手を入れることもポイントです。

こうして見ていくと、チェリーセージは手をかければ形よく育てられる一方、放任すれば制御が難しくなる植物でもあります。ガーデニング初心者にとっては、あらかじめ成長の速さを理解し、こまめに管理していく意識が求められるでしょう。

ひょろひょろと伸びるのはなぜ?

チェリーセージを育てていると、茎が細く長く伸びて「ひょろひょろ」とした印象になることがあります。これは決して珍しい現象ではなく、育成環境や管理方法によって起こりやすい特徴です。見た目が頼りなくなるだけでなく、倒れやすくなる、花付きが悪くなるといった問題も生じるため、早めに原因を理解し、対策することが求められます。

まず第一に考えられる原因は「日照不足」です。チェリーセージは本来、日当たりと風通しの良い場所を好む植物です。半日陰でも育たないわけではありませんが、日照時間が不足すると、光を求めて茎が上へ上へと伸びてしまいます。これにより茎は細くなり、全体的にひょろ長い草姿になります。特に、建物の影やベランダの奥など、直射日光が届きにくい場所ではこの現象が起こりやすくなります。

次に、肥料の与え方にも注意が必要です。窒素成分の多い肥料を過剰に施すと、花よりも葉や茎ばかりが成長し、結果として徒長(無駄に伸びること)しやすくなります。適切な肥料バランスを保ち、与えるタイミングや頻度にも気をつけましょう。

さらに、植え付け直後に摘心(茎の先端を切ってわき芽を促す作業)を行っていないと、一本立ちのまま成長してしまい、ひょろっとした姿になってしまいます。これは特に苗の段階でよく見られるため、育て始めのタイミングでの摘心がポイントです。摘心を繰り返すことで、茎が分岐し、ボリュームのある美しい草姿になります。

なお、鉢植えの場合は根詰まりも原因になります。根が鉢の中でパンパンになってしまうと、水や養分の吸収が悪くなり、植物が不安定な成長を見せることがあります。このような場合は、早めの植え替えを検討しましょう。

このように、チェリーセージがひょろひょろと伸びてしまう背景には、光・肥料・管理のバランスが関係しています。環境を見直し、適切な手入れを行うことで、姿よく丈夫に育てることができます。

虫除けとしての効果と限界

チェリーセージにはフルーティーな甘い香りがあり、これが虫除けとしての効果を発揮すると言われています。特に、アブラムシや蚊などの小さな害虫に対しては一定の忌避作用があるとされており、コンパニオンプランツとして活用するガーデナーも少なくありません。

この香りには、虫の嗅覚を混乱させたり、嫌がらせたりする働きがあると考えられており、無農薬での栽培を目指す人にとっては心強い味方です。例えば、キャベツやニンジンなどの野菜の近くに植えると、アブラムシなどの害虫をある程度遠ざける効果が期待できます。

ただし、虫除けとしての役割には限界があることも理解しておく必要があります。チェリーセージの香りは植物自身から自然に放たれるものであり、害虫を完全に排除するほど強力ではありません。特に梅雨の時期や夏場など、害虫の活動が活発になる季節には、香りの効果だけでは防ぎきれないケースが多くなります。

さらに、すべての虫に効果があるわけではありません。例えば、ナメクジやヨトウムシなど一部の害虫には香りが効かない場合もあり、葉を食害される被害が出ることもあります。また、逆に蜜を求めるハチやチョウなどの益虫はチェリーセージの花に引き寄せられるため、虫の種類によっては「虫除け」にならないこともあります。

このため、虫除け効果を過信するのではなく、他の方法と併用することが大切です。たとえば、防虫ネットや物理的なバリア、定期的な観察と手作業による駆除を組み合わせることで、総合的な害虫対策が実現できます。

また、香りが強いため、室内や窓際に近い場所に植えると、人によっては「においがきつい」と感じることもあります。そのため、配置場所にも配慮が必要です。

総じて、チェリーセージは「補助的な虫除け植物」としては優秀ですが、万能ではありません。自然な防除手段の一つとして取り入れつつ、環境や状況に応じた柔軟な対策を心がけることが、よりよいガーデニングにつながります。

チェリーセージ 植えてはいけないときの対策

-

植える場所はどこがいいですか?

-

植え付け時期とその注意点

-

育て方 増やし方の基本とは?

-

風水的にどうなりますか?

-

ほったらかしにしていいですか?

-

増えすぎを防ぐ管理方法

植える場所はどこがいいですか?

チェリーセージを健やかに育てるためには、植える場所の選定がとても重要です。特に「植えてはいけない」と言われる理由の一つに、「環境に合わない場所に植えてしまったためにうまく育たなかった」というケースがあります。そのため、栽培を始める前に、どのような場所が適しているかをしっかりと確認しておくことが成功の鍵になります。

まず、基本となるのは「日当たりと風通しが良い場所」を選ぶことです。チェリーセージは日光を好む植物で、1日に5〜6時間以上の日照があると、花付きがよく、株もがっしり育ちます。半日陰でも育てることは可能ですが、花が咲きにくくなったり、ひょろひょろと徒長しやすくなります。また、風通しが悪いと蒸れて病気が発生するリスクが高まるため、密閉された場所よりも、風が抜ける屋外の開けたスペースがおすすめです。

次に、土壌の状態も大切なポイントです。チェリーセージは湿り気を嫌うため、水はけの良い土が適しています。特に酸性土壌では根の成長が鈍くなることがあるため、地植えの場合は植え付け前に苦土石灰を混ぜてpHを調整しましょう。また、有機質に富んだフカフカの土壌に整えておくと、根の張りが良くなり、株の育ちが安定します。

場所選びにおいてもう一つ考慮したいのが、周囲の植物との距離です。チェリーセージは生育旺盛で、根や茎が思った以上に広がることがあります。そのため、他の植物と接近しすぎると、日照を奪ったり根が競合して共倒れになることもあります。最低でも30〜40cmほどの間隔を空けるのが理想です。

また、寒冷地では冬場の対策として、寒風や霜を避けられる南向きの壁際などを選ぶとよいでしょう。一方で、真夏の強い直射日光が長時間当たる場所は、葉焼けを起こす可能性もあるため、午後からは半日陰になるような環境が最適です。

このように、チェリーセージを植える場所は、日照・通風・土壌・周囲とのバランスを考慮することで、失敗を防ぎやすくなります。最適な環境を整えることで、花の美しさや香りをより長く楽しむことができるでしょう。

植え付け時期とその注意点

チェリーセージを植える際は、時期を選ぶことがとても重要です。適した時期に植え付けることで、根がしっかりと張り、スムーズに生育がスタートします。逆に、気候や環境に合わないタイミングでの植え付けは、根付かない原因にもなるため注意が必要です。

最適な植え付け時期は、一般的に「5月頃」または「9〜10月」とされています。これは気温が安定し、土の温度も十分に上がっている時期で、植物が根を伸ばしやすいからです。特に春は、梅雨に入る前のタイミングを狙うと、自然の雨も活かせて根付きを助けてくれます。一方、秋の植え付けでは、冬が来る前に根がある程度張ってくれるため、翌春に勢いよく新芽を出す準備が整います。

植え付けの際は、苗の状態にも気を配る必要があります。節間が詰まり、茎がしっかりとしている苗を選びましょう。弱々しい苗は、環境の変化に耐えられずに枯れてしまうことがあります。また、植え付け前には土壌の準備も欠かせません。酸性に傾いた土壌は避けるべきなので、苦土石灰をあらかじめ散布し、腐葉土や堆肥をよく混ぜ込んでおくと安心です。

苗を植えるときは、根鉢を少し崩してから植え付けます。これは根の発育を促すためで、固まったままの根鉢ではうまく水や栄養を吸収できません。また、植えた後はたっぷりと水を与えて、土と根を密着させてあげましょう。

なお、真夏や真冬の植え付けは避けるべきです。特に真夏は高温で株が弱りやすく、根がうまく定着しません。真冬も寒さで地温が低く、根の活動が鈍るため、根付きが悪くなるリスクがあります。

このように、チェリーセージの植え付けは時期と準備がとても大切です。適切なタイミングと手順を守ることで、花も葉も元気な株に育てることができます。

育て方 増やし方の基本とは?

チェリーセージを育てるうえで、基本となる管理方法と増やし方を理解しておくと、長く美しい花を楽しむことができます。手入れが比較的簡単な植物ではありますが、いくつかのポイントを押さえておくことで、より健康に、そして計画的に増やしていくことが可能です。

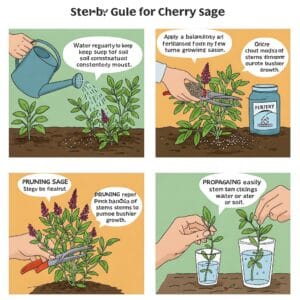

まず、育て方の基本として大事なのは「水やり・肥料・剪定」の3点です。水やりについては、乾燥気味を好む植物ではありますが、極端な乾燥には弱い一面もあります。特に鉢植えの場合は土の乾きが早いため、表面が乾いたら鉢底から水が出るまでしっかりと与えるようにしましょう。一方で、地植えの場合は一度根付いてしまえば、頻繁な水やりは不要です。雨が続く時期は水やりを控えることで根腐れを防げます。

肥料については、生育期である5月と9月に緩効性の肥料を与えると、花付きが良くなります。鉢植えの場合は、5〜7月と9〜11月の間に液体肥料を10日に1回ほど与えるのが目安です。過剰な施肥は逆効果になるため、株の様子を見ながら調整することが大切です。

剪定も重要な管理の一つです。花が咲き終わった花穂を早めに摘むことで、次の花が咲きやすくなります。また、全体の草姿が乱れてきたときには、切り戻しを行うと再び美しい姿に整えることができます。夏前と秋の2回、草丈の半分程度までバッサリと刈り込むことで、風通しが良くなり、病害虫の予防にもつながります。

増やし方には「挿し木」と「種まき」の2通りがあります。特に挿し木は初心者でも成功しやすく、株分けのように手軽に同じ品種を増やすことができます。6月頃に新しい茎をカットし、水に浸けた後、湿らせた培養土に挿すだけで発根します。2〜3週間程度で発根したら、新しい鉢や花壇に植え替えましょう。

一方、種まきは大量に苗を増やしたいときに向いています。発芽適温が20℃前後なので、春の5月頃か秋の9〜10月が適期です。ただし、発芽率があまり高くないため、ある程度の数を播くことをおすすめします。

このように、チェリーセージは基本的な育て方を守りつつ、適した方法で増やすことで、より楽しいガーデニングライフを実現できます。庭やベランダで長く付き合えるパートナーとして、しっかりと育てていきましょう。

風水的にどうなりますか?

チェリーセージは、その鮮やかな花色と香りから、風水の観点でも注目されることがあります。特に、赤やピンクといった情熱的な色合いを持つ植物は「火」の気を象徴するとされ、運気の流れに影響を与える存在として扱われることがあるのです。風水に興味がある方にとって、チェリーセージを庭や玄関周りに植えることがどのような影響を及ぼすかは、気になるポイントかもしれません。

まず、「火の気」を持つとされるチェリーセージは、南側の方角と相性が良いとされています。南は風水上、名声・人気・直感といった運気に関連すると言われており、ここに赤い花を植えることで、情熱的なエネルギーを補強する役割を果たすと考えられています。仕事や創作活動に力を入れたい人には、南向きの庭やベランダにチェリーセージを配置するのがおすすめです。

一方で、注意したいのはその香りの強さです。チェリーセージの香りは人によって好みが分かれるため、風水的には「気の流れを乱す場合がある」と解釈されることもあります。特に、寝室の近くや玄関の真正面など、リラックスを必要とする空間や、気の出入り口となる場所には適さないという考え方も存在します。こうした場所に植える場合は、他の植物とのバランスを取りながら配置を工夫すると良いでしょう。

また、枯れたまま放置したり、乱れた草姿のままにしておくと、風水的には「滞り」や「不安定さ」を招くとされます。チェリーセージは成長が早く、剪定を怠ると形が乱れやすいため、こまめなお手入れを心がけることで、ポジティブなエネルギーを引き寄せやすくなります。

このように、チェリーセージは風水的に見てもメリットがある植物ですが、設置場所や手入れ方法によってその効果は変わってきます。美しく咲かせて風水効果を活かすためには、配置とメンテナンスの両方を意識することが大切です。

ほったらかしにしていいですか?

「チェリーセージは育てやすい」と言われることから、「手をかけなくても勝手に育つ」と考えてしまう人もいるかもしれません。しかし、完全にほったらかしにしてよい植物かというと、答えは少し異なります。確かにチェリーセージは丈夫で、初心者でも比較的失敗しにくい草花ですが、放任すればするほど、見た目や花付き、健康状態に差が出てきます。

まず、水やりや日当たりなどの基本的な管理が不十分になると、株が弱ったり病気にかかる可能性が高まります。特に鉢植えの場合は水切れに弱く、土がカラカラに乾くと花付きが悪くなり、葉も黄色く変色してきます。一方で、過湿状態を放置すると根腐れを起こしてしまうこともあります。このように、水やりひとつ取っても、全く手をかけずに放置するわけにはいきません。

また、剪定を怠ると、枝が伸び放題になって株姿が乱れ、風通しも悪くなります。これにより、病害虫の発生や木質化の進行が加速してしまいます。特にチェリーセージは、ある程度のタイミングで切り戻しを行うことで、次の花を咲かせやすくなる性質があります。つまり、剪定をせずに放っておくと、花数が減ってしまい、せっかくの魅力が半減してしまうのです。

さらに、こぼれ種や挿し木によって知らぬ間に株数が増える可能性もあります。これを放置すると、庭の一角がチェリーセージだけで埋まってしまい、他の植物との調和が崩れることにもなりかねません。

このように、育てやすさは確かに魅力ですが、だからといって完全放任では良い状態を保つのは難しい植物です。最低限の水やりと、年に2回の剪定、そして季節ごとの観察ができれば、見栄え良く、長く楽しめるチェリーセージを育てることができます。「ほったらかしで育つ」というよりも、「ちょっと手をかければうまく育つ」植物として捉えるのが適切でしょう。

増えすぎを防ぐ管理方法

チェリーセージは丈夫で育てやすい植物ですが、その反面、管理を怠るとあっという間に増えすぎてしまうことがあります。これにより、庭のスペースが圧迫されたり、他の植物の成長を妨げてしまうといった問題が起こることもあります。そのため、計画的に育てるには「増えすぎないための工夫」が欠かせません。

まず取り入れやすい方法として、剪定と切り戻しがあります。これは増えすぎの抑制だけでなく、草姿を整える目的でも行われます。特に夏前と秋の開花後には、草丈の半分程度まで思い切って刈り戻すことで、余分な成長を防ぎつつ、風通しを改善することができます。これにより、こぼれ種や発根による自然増殖をある程度コントロールできます。

また、花が終わったらすぐに花がらを摘むことも大切です。そのままにしておくと、種が形成されて落ち、翌年には思わぬ場所から発芽してしまうことがあります。特に地植えの場合は種の飛散範囲も広がるため、こまめに花がらを摘み取ることで、自己増殖のサイクルを断つことができます。

さらに、地下茎や枝の発根による増殖にも注意が必要です。チェリーセージは枝が土に触れることで、そこから根を出して新しい株になってしまうことがあります。剪定の際に落ちた枝を放置すると、それが新たに根付いてしまうこともあるため、作業後の掃除は欠かさないようにしましょう。

増えすぎを防ぐもう一つの方法は、「鉢植えで育てること」です。これにより根の広がりを物理的に制限することができ、管理が格段に楽になります。定期的に鉢を見直し、根詰まりしてきたらひと回り大きな鉢に植え替えることで、健康的な成長を促しつつ増殖もコントロールできます。

このように、チェリーセージの増えすぎを防ぐには、こまめな剪定、花がら摘み、落ちた枝の回収、そして鉢植え管理の4点を意識すると効果的です。放任すれば広がりやすい性質を持つからこそ、定期的な手入れによって美しさを長く保ち、庭全体のバランスを崩さないようにしていきましょう。

チェリーセージ 植えてはいけないと言われる理由と対策の総まとめ

-

強く広がりすぎる性質があり、庭を圧迫しやすい

-

地下茎やこぼれ種で増殖し、予期せぬ場所にも生える

-

成長が早く、剪定しないと姿が乱れやすい

-

葉や茎が密集すると風通しが悪くなり病気の原因になる

-

香りが強く、周囲の環境によっては不快に感じられることがある

-

ツヨンという成分の影響で毒性の懸念がある

-

猫などのペットが誤食すると体調不良の可能性がある

-

日照不足や肥料過多でひょろひょろと徒長しやすい

-

虫除け効果は限定的で、他の害虫対策と併用が必要

-

鉢植えにしても根詰まりしやすく、定期的な植え替えが必要

-

花がらを放置すると種が落ちて増殖を助長する

-

植える場所によっては他の植物の生育を妨げる

-

冬場の寒さに弱く、霜対策を怠ると枯れるリスクがある

-

風水的に適さない場所に植えると気の流れを乱す可能性がある

-

手入れを怠ると木質化が進み、剪定や撤去が困難になる